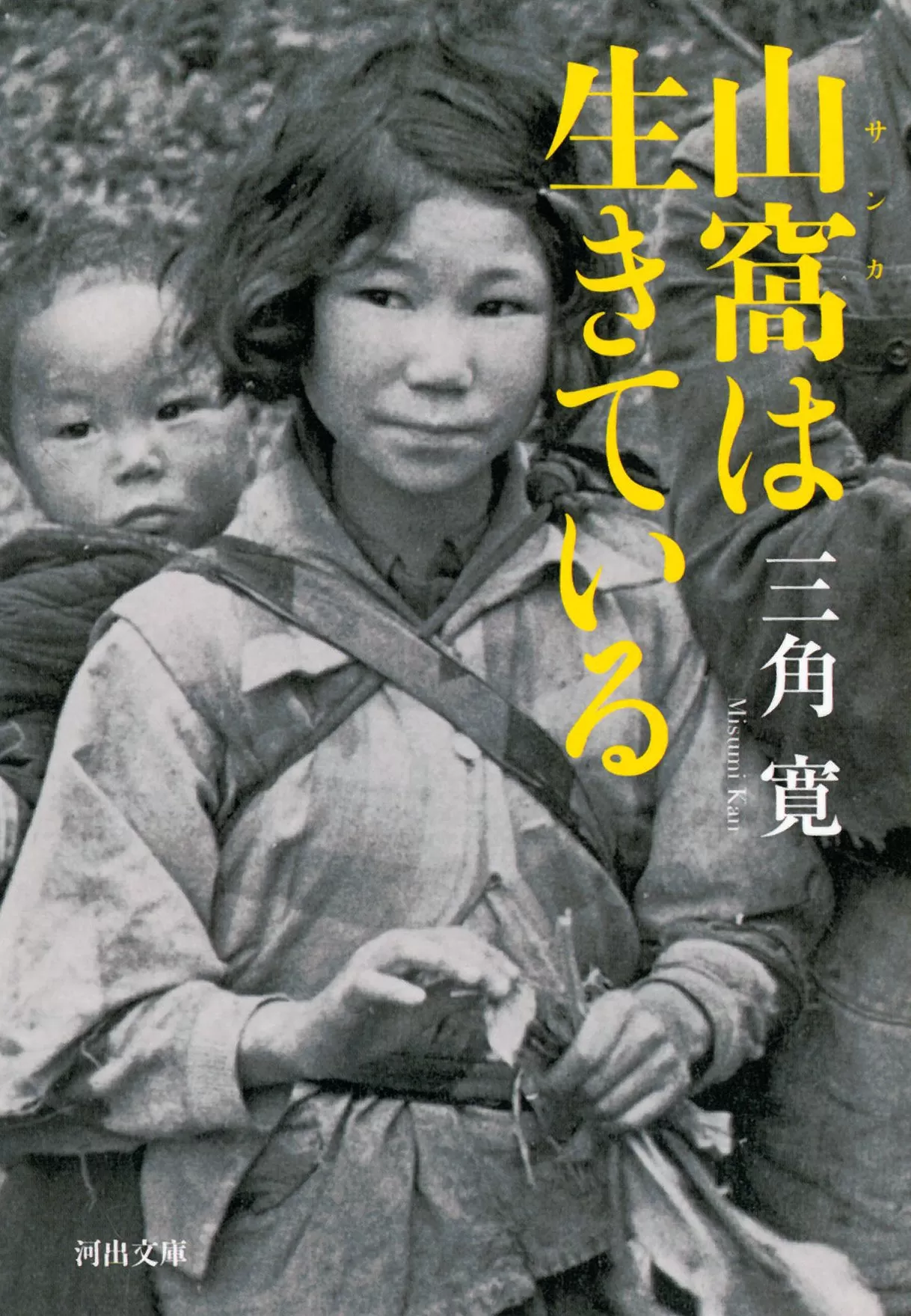

サンカ(山窩)とは、江戸時代から昭和初期にかけて日本の山々を渡り歩き、定住することなく生活をしていた漂白民を指します。彼らは主に山間部や川沿いを移動し、農業や工芸、さらには物資を調達して生計を立てていました。一般的な農民や商人とは異なり、サンカは固定の家や土地を持たず、家族単位で移動しながら生活することを選んだ人々です。その存在は長い間、都市伝説や裏社会と関連づけられ、神秘的な集団として語られることもありました。

サンカの生活様式は、当時の日本の社会の中でも一種のアウトロー的な存在として、一般社会と隔絶されていたと言われています。彼らは、しばしば「山の民」として、外部の人々とほとんど接触せず、独自の文化やルールを守りながら生きていました。そのため、サンカの存在は、一般の人々にとっては非常に謎めいたものとして映り、しばしば都市伝説や裏社会との関連を持つことになったのです。

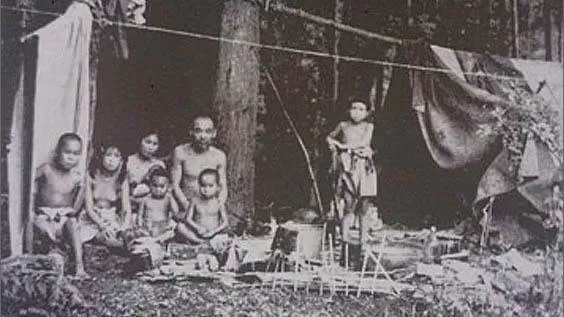

サンカは、単なる漂白民ではなく、独特な生活を営んでいました。彼らは、地域ごとの食物や資源を巧みに利用し、時には周囲の村々から食料を分けてもらったり、物資を物々交換で手に入れることもあったと言われています。特に、農業や木炭作り、また竹細工などの技術を持っていたサンカは、山間部や未開の地に住む村人たちと貿易的な交流をしながら生活していたとされています。

サンカは、移動を続けることで土地に縛られず、自由な生活を送っていたものの、同時にその存在は社会的に厄介な問題でもありました。時に、社会のルールや秩序に従わないことから、民間伝承や都市伝説においては、秘密結社や犯罪者集団として語られることも多かったのです。

サンカは、都市伝説や陰謀論の中でしばしば不穏な存在として描かれました。例えば、サンカが裏社会とのつながりを持ち、犯罪行為を行っていたという説や、彼らが秘密の儀式や社会を動かすための暗黙のネットワークを形成していたという話もあります。しかし、実際にはサンカの生活は非常に質素で、農作物や木材、竹製品を使って生計を立てていたと考えられています。

このような神秘的なイメージが生まれた背景には、サンカが外部の社会と接触する機会が限られていたことと、彼らの独自の生活スタイルに対する誤解があったのかもしれません。また、時折都市に出て物資を調達する際にその姿が目撃されたことが、「不審な集団」というイメージを強めた可能性もあります。

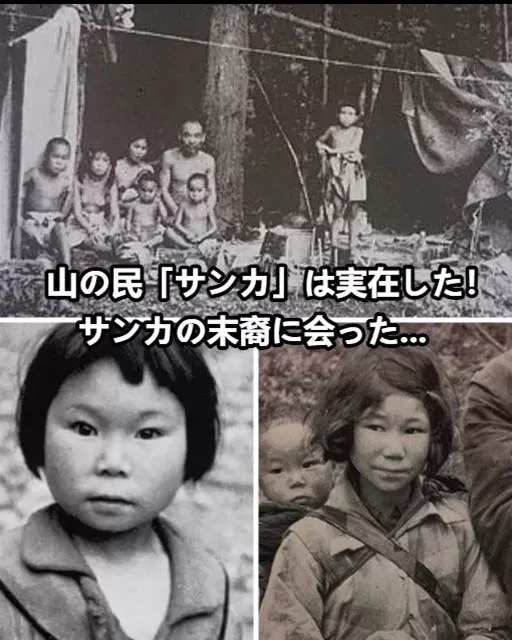

最近、私はサンカの末裔に直接会う機会を得ました。彼は、祖父の代から続くサンカの血筋を引く人物で、彼の家族もまた、移動しながら生活を続けていたと言います。彼の話によれば、サンカの人々は決して暴力的ではなく、むしろ自然との調和を大切にしていたとのことです。しかし、時には厳しい社会的圧力や政府の方針により、彼らの生活は困難を強いられることもありました。

サンカの末裔が語る家族の歴史は、彼らがどれほど社会に溶け込むことなく生きていたかを物語っています。彼の祖父は、ある時期、山を越えて川を渡り、土地を転々とする生活を続けていたそうです。彼の家族が今も持っている物品や道具には、彼らが如何にして自然と共に生活していたのかが伺えます。その中で最も印象に残ったのは、竹細工の道具でした。これらの道具は、サンカの人々がいかにして生活必需品を自給自足していたかを象徴しており、彼らの優れた技術と自然への適応力を感じさせてくれました。

サンカは、私たちが想像するような謎の秘密結社ではなく、むしろ日本の歴史の中で消えゆく存在として、過酷な生活を送っていた普通の人々だったと考えられます。都市伝説や裏社会と結びつけられることが多かった彼らですが、実際には自然の中で生活し、地元の村人たちと時には交流をしながら、平穏無事に生活していたのです。

サンカの真実は、都市伝説に包まれた部分もありますが、彼らの生活の中には独自の知恵と自然との共生の精神がありました。それは現代社会が失いがちな価値観を私たちに再認識させてくれるものであり、サンカの人々の歴史は、彼らの末裔によって今も伝えられています。