Révélation stupéfiante qui a secoué le monde financier, la fortune de la famille royale saoudienne a été estimée à 1,3 quintillion de dollars, soit quatre fois plus que celle d’Elon Musk. Cette extraordinaire disparité de richesses suscite non seulement l’étonnement, mais ébranle aussi les fondements de la finance mondiale, suscitant des débats sur la concentration des richesses, les inégalités économiques et les rapports de force qui régissent les plus grandes fortunes mondiales.

La famille royale saoudienne, dynastie régnante du Royaume d’Arabie saoudite, est depuis longtemps l’une des familles les plus riches du monde, grâce aux vastes réserves pétrolières du pays. Cependant, les nouveaux chiffres révèlent que sa fortune est encore plus colossale qu’on ne le pensait. La richesse de la famille est liée à son contrôle sur l’industrie pétrolière du pays, l’une des plus importantes et des plus rentables au monde. De plus, ses actifs s’étendent bien au-delà du pétrole, englobant de nombreux investissements dans des entreprises mondiales, l’immobilier et d’autres secteurs, renforçant ainsi son immense fortune.

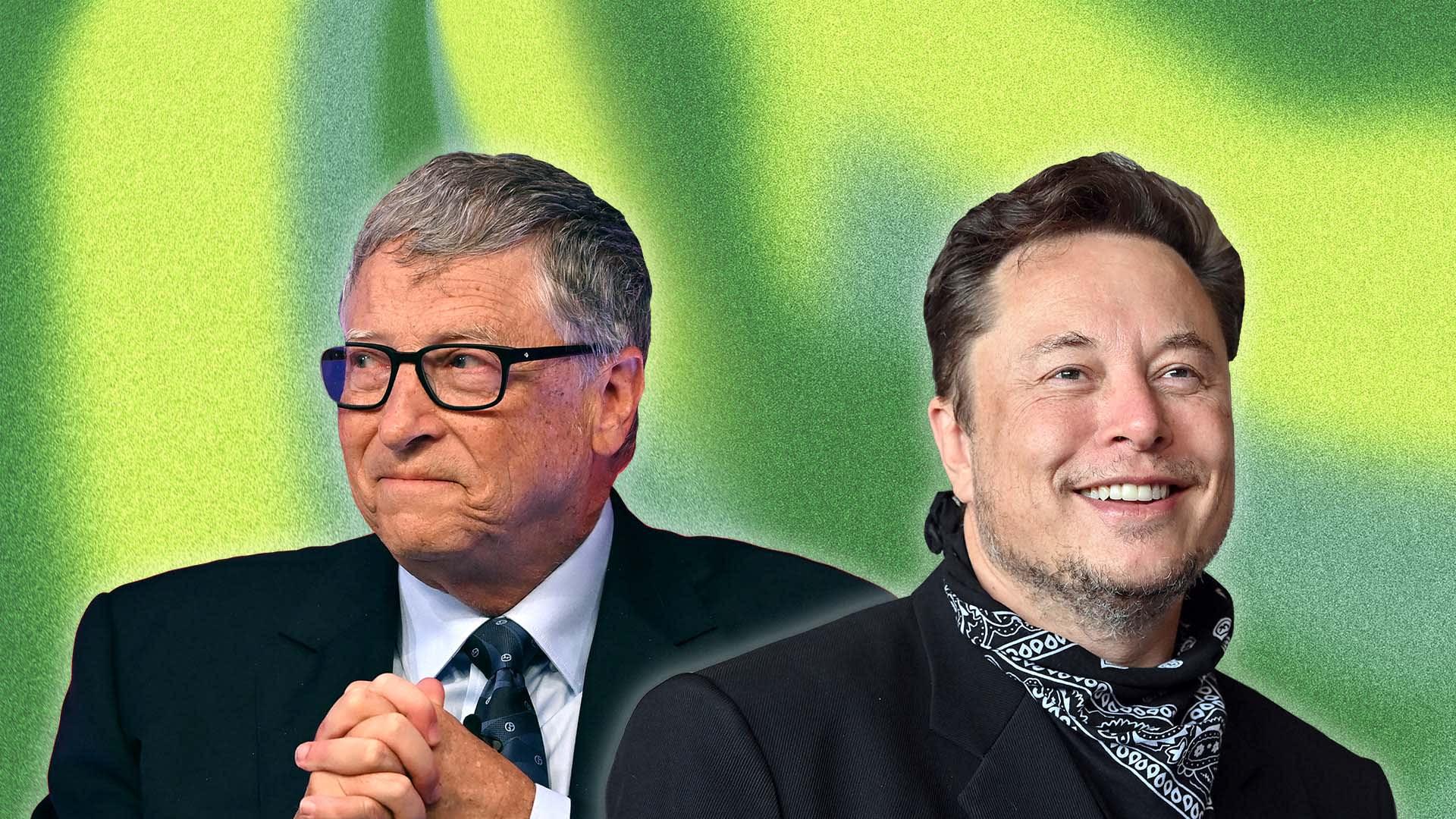

En comparaison, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, est devenu une figure emblématique grâce à sa richesse exceptionnelle et à sa réussite entrepreneuriale. Sa fortune, fluctuante ces dernières années, est souvent citée comme la plus élevée parmi les milliardaires individuels. Cependant, même son extraordinaire fortune, estimée à environ 300 milliards de dollars, fait pâle figure face à l’empire financier de la famille royale saoudienne. Cette disparité met en évidence non seulement l’ampleur de la fortune de la famille, mais aussi sa concentration au sein d’entités souveraines, qui contrôlent l’économie et les ressources naturelles de nations entières.

L’ampleur de cet écart de richesse suscite l’émoi dans le secteur financier, les experts s’interrogeant sur les implications d’une concentration aussi extrême des richesses. Certains affirment que cette disparité de richesse est révélatrice d’une tendance plus large à la croissance des inégalités économiques, où un petit groupe d’individus et de familles contrôle une part écrasante des ressources mondiales. D’autres soulignent le pouvoir croissant des fonds souverains, comme le Fonds d’investissement public saoudien, qui a permis à la famille royale d’étendre son influence sur les marchés internationaux, consolidant ainsi sa domination financière.

Cet écart de richesse massif soulève également des questions sur le système économique dans son ensemble. Ses détracteurs affirment que cette concentration des richesses est le symptôme d’un système qui profite de manière disproportionnée aux ultra-riches, tandis que le citoyen moyen continue de lutter contre la hausse du coût de la vie, la stagnation des salaires et la diminution des opportunités de croissance financière. Le débat autour de cet écart de richesse ne se limite pas aux chiffres : il touche à des questions d’équité, d’accès aux ressources et aux conséquences sociétales de ces inégalités.

En conclusion, la révélation de la fortune de 1,3 quintildillion de dollars de la famille royale saoudienne rappelle brutalement le pouvoir détenu par une minorité dans l’économie mondiale actuelle. Si la fortune d’Elon Musk continue de faire la une des journaux, l’ampleur considérable de la fortune de la famille saoudienne soulève des questions cruciales quant à l’avenir de la répartition des richesses, au rôle de la richesse souveraine sur les marchés mondiaux et aux systèmes économiques plus larges qui permettent à de telles disparités de perdurer. Alors que le monde financier est aux prises avec ces révélations, il est clair que le débat sur les inégalités de richesse et leur impact sur la société mondiale est loin d’être clos.