In den düsteren Annalen der Menschheitsgeschichte gibt es kaum eine Hinrichtungsmethode, die der Brutalität des Kochens gleichkommt. Diese mittelalterliche Foltermethode, bei der oft kochendes Wasser, kochendes Öl oder sogar erhitzter Wein zum Einsatz kamen, sollte unvorstellbare Schmerzen verursachen und das Leiden des Opfers verlängern, bis der Tod gnädig eintrat. Vom Römischen Reich bis zu den Höfen der europäischen Renaissance wurde diese grausame Praxis zur Bestrafung einer Reihe von Verbrechen eingesetzt und hinterließ ein Erbe des Terrors und eine erschreckende Erinnerung an die menschliche Fähigkeit zur Grausamkeit.

Eine Strafe mit Wurzeln in der Antike

Der Brauch des Kochens bis zum Tode ist älter als das Mittelalter. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass er bereits im Römischen Reich angewandt wurde. Kaiser Nero, berüchtigt für seine Verfolgung der frühen Christen, soll diese Methode angewandt haben, um Tausende von Gläubigen hinzurichten. Die langsame, qualvolle Art der Bestrafung machte sie zu einem furchterregenden Spektakel, das Andersdenkende abschrecken und der Bevölkerung Angst einflößen sollte.

Im Mittelalter war das Kochen in bestimmten Regionen, insbesondere im Heiligen Römischen Reich, zu einer beliebten Hinrichtungsmethode geworden. Münzfälscher, deren Verbrechen die wirtschaftliche Stabilität mittelalterlicher Gesellschaften bedrohten, waren häufige Opfer. Das Einschmelzen echter Münzen zur Herstellung von Fälschungen galt als so ungeheuerlich, dass nur die schmerzlichste Strafe angemessen war. In Frankreich und Deutschland wurden vom 13. bis zum 16. Jahrhundert diejenigen, die beim Münzfälschen erwischt wurden, in den Kessel geworfen, wo ihre Körper dem gleichen Schicksal der geschmolzenen Metalle ausgesetzt waren wie die Metalle, die sie bearbeiteten.

Ein langsamer und qualvoller Tod

Der Prozess des Kochens zu Tode war ebenso grausam wie einfach. Die Opfer wurden in einen großen Bottich oder Kessel mit einer Flüssigkeit gelegt – meist Wasser, manchmal aber auch Öl, Wachs, geschmolzenes Blei oder sogar Wein. Die Flüssigkeit wurde dann erhitzt, manchmal langsam, um das Leiden zu verlängern. Wenn die Flüssigkeit beim Eintauchen des Opfers noch nicht kochte, waren die Qualen noch qualvoller. Der langsame Temperaturanstieg führte dazu, dass die Extremitäten – Hände, Füße und Gliedmaßen – zuerst verbrannten, und die Haut bildete Blasen und schälte sich, je tiefer die Hitze eindrang.

Als die Temperatur stieg, begannen die äußeren Fleischschichten des Opfers zu kochen, wodurch die Kleidung zu einer grotesken Verbindung aus Stoff und Haut verschmolz. Auch die inneren Organe erlagen der Hitze, ihre Flüssigkeiten erreichten schließlich den Siedepunkt. Das Opfer, das während eines Großteils dieser Tortur oft bei vollem Bewusstsein war, ertrug unvorstellbare Schmerzen, seine Augen brannten und seine Schreie hallten, bis ihm die Kräfte ausgingen. Der Tod, als er schließlich eintrat, war die Erlösung von stundenlanger, unerbittlicher Qual.

In manchen Fällen war ein schnellerer Tod möglich, wenn die Flüssigkeit bereits siedete oder es dem Opfer gelang, seinen Kopf unterzutauchen, wodurch sein Gehirn kochte und die Bewusstlosigkeit beschleunigte. Solche Ergebnisse waren jedoch selten, und die Methode war bewusst darauf ausgelegt, das Leiden zu maximieren.

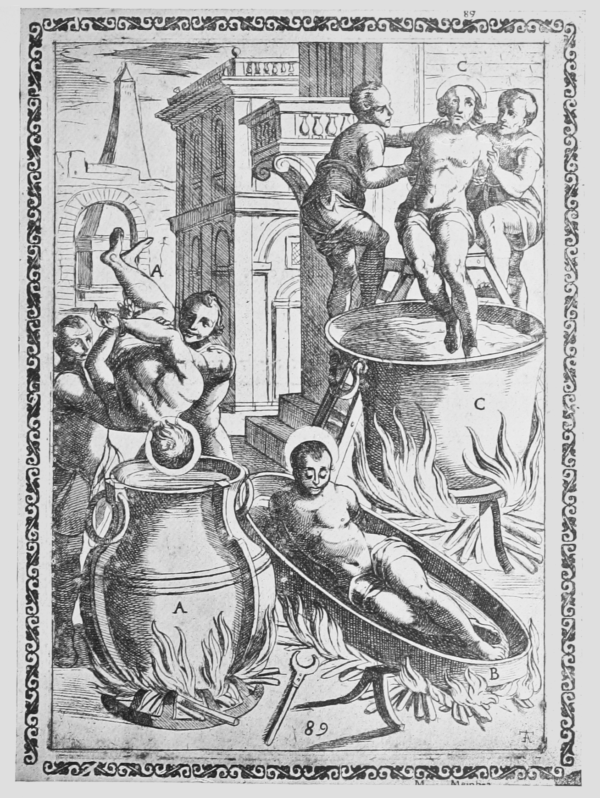

Der Fall des Apostels Johannes

Eine der faszinierendsten Geschichten rund um diese Methode handelt von Johannes dem Apostel, einer im Christentum verehrten Figur. Einige Religionsgelehrte behaupten, Johannes habe einen Hinrichtungsversuch durch Kochen in Öl überlebt – ein Wunder, das seine Heiligkeit unterstrich. Obwohl die historische Genauigkeit dieses Berichts umstritten ist, unterstreicht er die mit dieser Strafe verbundene Furcht. Selbst in religiösen Erzählungen war das Kochen gleichbedeutend mit unvorstellbarem Leid, einem Schicksal, das so grausam war, dass das Überleben als göttliches Eingreifen galt.

Kochen als Symbol der Gerechtigkeit

Im mittelalterlichen Europa war das Kochen nicht nur eine Strafe, sondern auch ein öffentliches Spektakel. Die langsame, sichtbare Zerstörung des Körpers des Opfers diente anderen als Warnung und unterstrich die Autorität der Herrscher und die Schwere bestimmter Verbrechen. In Großbritannien führte König Heinrich VIII. das Kochen als Strafe für Giftmörder ein, ein Verbrechen, das er aufgrund seiner heimlichen Natur als besonders heimtückisch ansah. Die Wahl des Kochens – ob in Wasser, Öl oder Wein – spiegelte das wahrgenommene Bedürfnis nach einer Strafe wider, die der Schwere des Vergehens sowohl in Schmerz als auch in Spektakel entsprach.

Die Verwendung kochender Flüssigkeiten wie Öl oder Wein verlieh dem Ganzen eine zusätzliche Ebene symbolischen Schreckens. Öl mit seinem höheren Siedepunkt verursachte weitaus schlimmere Verbrennungen als Wasser, während Wein, eine mit Feierlichkeiten assoziierte Substanz, zu einem perversen Tötungsinstrument wurde. Die Wahl der Flüssigkeit hing oft vom kulturellen oder wirtschaftlichen Kontext ab; Öl und Wein waren besonders abscheulichen Verbrechen oder spektakulären Hinrichtungen vorbehalten.

Der Niedergang einer barbarischen Praxis

Im 16. Jahrhundert begann die Praxis des Hinrichtens durch Kochen zu schwinden, insbesondere bei Münzfälschern. Die Einführung gefräster Ränder an Münzen erschwerte und erleichterte die Erkennung von Fälschungen, wodurch die Notwendigkeit solch extremer Strafen abnahm. Mit der Entwicklung der Gesellschaften und der Ausfeiltheit der Rechtssysteme wurde das Kochen allmählich durch andere Hinrichtungsformen wie Erhängen oder Enthaupten ersetzt, die als weniger barbarisch galten.

Doch das Erbe des Kochens ist noch heute eine eindringliche Erinnerung an die Extreme mittelalterlicher Justiz. Es war eine Strafe, die jegliche Menschlichkeit auslöschte und die Opfer zu Objekten des Leidens in einer öffentlichen Machtdemonstration machte. Das Geheimnis, warum diese Methode jahrhundertelang Bestand hatte, liegt in ihrer Fähigkeit, zu terrorisieren und zu kontrollieren – sie war gleichermaßen ein Mittel der Angst wie der Bestrafung.

Abschluss

Das Kochen zu Tode gilt als eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden der Geschichte und zeugt von der Grausamkeit, die Angst und Macht hervorrufen können. Ob kochendes Wasser, kochendes Öl oder kochender Wein – das Ergebnis war dasselbe: ein langsamer, qualvoller Tod, der den Opfern keinen Ausweg aus ihrer Qual ließ. Heute ist diese Praxis ein erschreckendes Relikt einer vergangenen Ära, deren Schrecken in historischen Berichten und der kollektiven Vorstellungswelt erhalten geblieben sind – eine Warnung vor der Finsternis, zu der die Menschheit fähig ist, wenn Gerechtigkeit zu Rache wird.