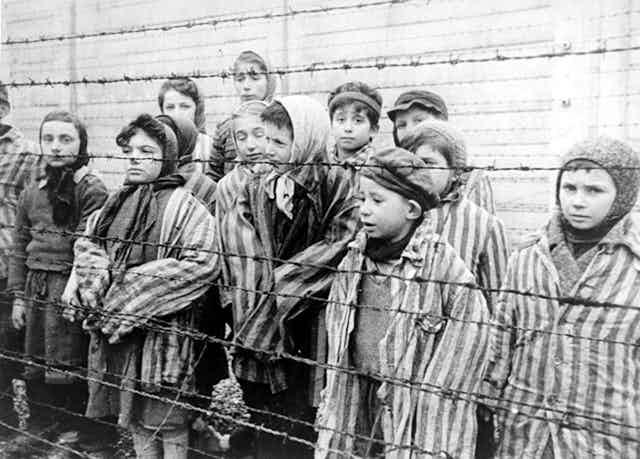

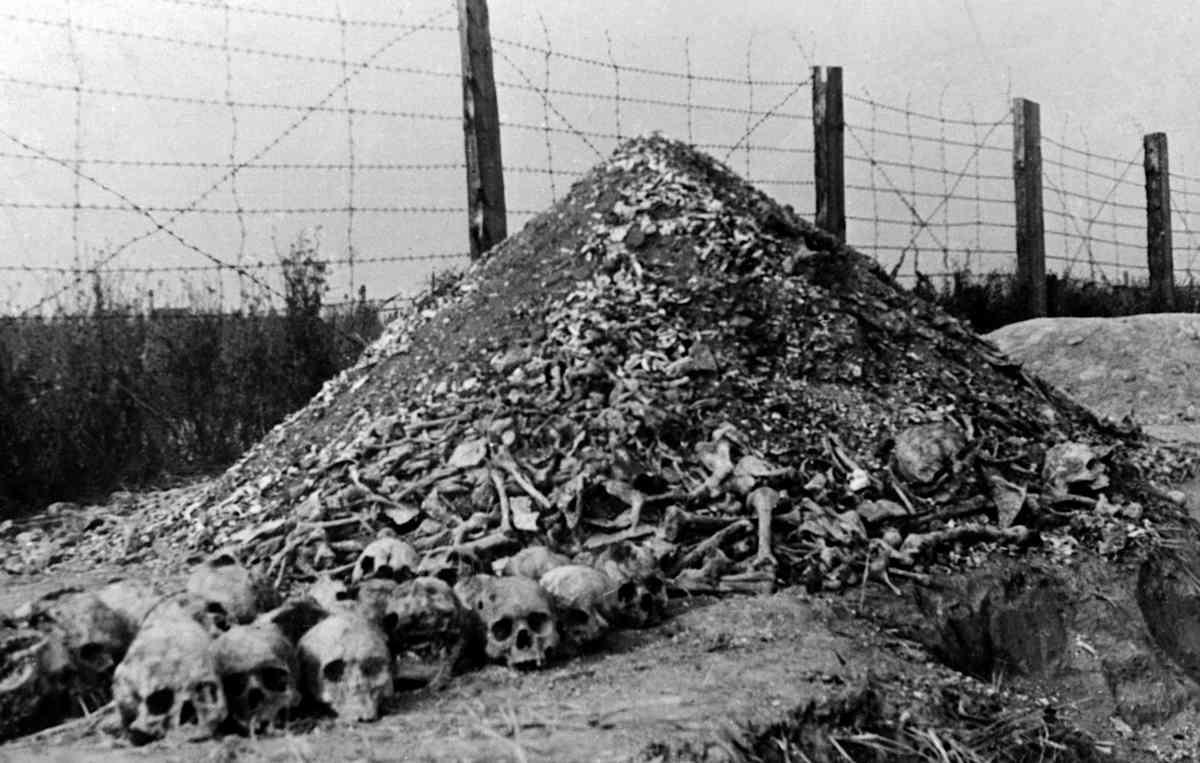

Durante décadas, la narrativa del Holocausto se ha centrado en los horrores perpetrados en Europa, en campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Sin embargo, un capítulo menos conocido, envuelto en un velo de secretismo y olvido, ha comenzado a emerger de las sombras: la existencia de campos de internamiento y detención en América, establecidos bajo la influencia nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este oscuro secreto, oculto durante siglos, revela una faceta inquietante de la historia que conecta el régimen nazi con el continente americano, un tema que ha sido silenciado por razones políticas, logísticas y culturales. A través de testimonios de sobrevivientes, documentos desclasificados y recientes investigaciones arqueológicas, esta historia comienza a tomar forma, invitando a la reflexión sobre la magnitud global del horror nazi.

La Segunda Guerra Mundial, desencadenada por la invasión alemana de Polonia en 1939, no solo transformó Europa, sino que también tuvo un impacto profundo en América. Mientras los ejércitos aliados y del Eje se enfrentaban en el Viejo Continente, en América Latina y otras regiones del hemisferio occidental, las redes de simpatizantes nazis operaban de manera encubierta, apoyadas por gobiernos locales y comunidades que, en algunos casos, compartían ideologías antisemitas. En países como Argentina, Brasil y Chile, se establecieron redes de espionaje y propaganda nazi, pero lo más sorprendente es la evidencia de campos de detención que, aunque no alcanzaron la escala industrial de los campos europeos, sirvieron como centros de represión y, en algunos casos, de exterminio.

Uno de los casos más inquietantes se encuentra en las investigaciones recientes sobre campos de detención en América Latina, particularmente en Argentina. Documentos históricos sugieren que, durante la guerra, el gobierno de Juan Domingo Perón, aunque oficialmente neutral, mantuvo una relación ambigua con el Tercer Reich. Según el historiador argentino Uki Goñi, autor del libro La auténtica Odessa, “Argentina fue un refugio para criminales nazis después de la guerra, pero también durante el conflicto existieron lugares donde se internaron a personas consideradas ‘indeseables’ por el régimen nazi y sus simpatizantes locales”. Goñi señala que, en algunos casos, judíos, disidentes políticos y prisioneros de guerra fueron retenidos en instalaciones secretas, lejos de la mirada pública.

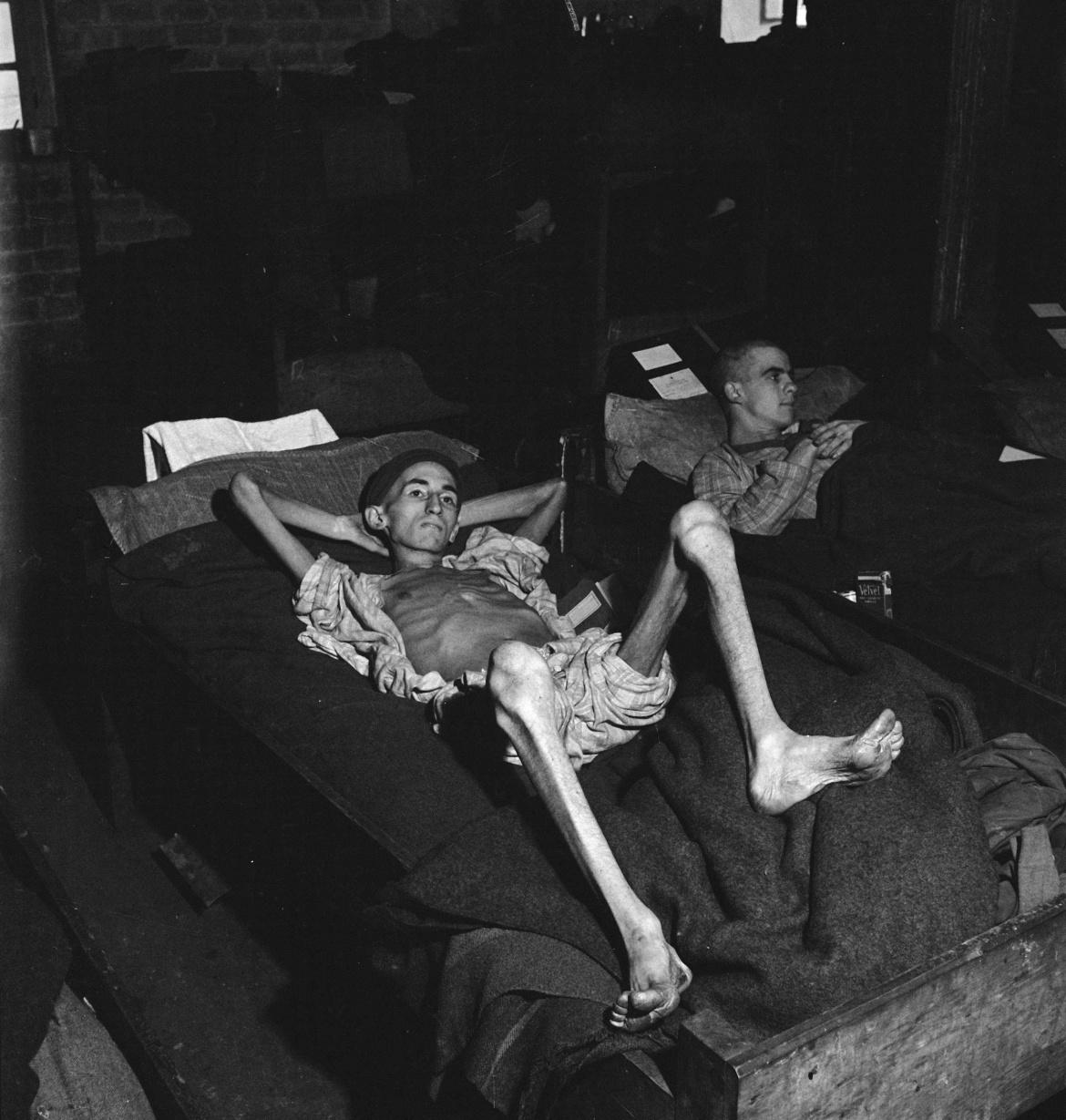

En Brasil, la situación no fue menos alarmante. Bajo el régimen de Getúlio Vargas, se establecieron campos de internamiento para ciudadanos de origen alemán, italiano y japonés, pero también para judíos y otros grupos perseguidos por el nazismo. El historiador brasileño Rafael de Luna Freire ha documentado cómo, en la región de São Paulo, se crearon campos como el de Anchieta, donde las condiciones de vida eran deplorables. “Los prisioneros sufrían hambre, enfermedades y abusos. Aunque no eran campos de exterminio al estilo de Auschwitz, la brutalidad y el abandono reflejaban la influencia de las políticas nazis”, afirma Freire. Estas instalaciones, aunque oficialmente justificadas como medidas de seguridad nacional, operaban bajo un manto de secretismo que impedía cualquier supervisión externa.

En el Caribe, específicamente en la isla de Alderney, parte de las Islas del Canal británicas, se ha descubierto evidencia de un campo de concentración nazi olvidado: el campo Sylt. Según Caroline Sturdy Colls, arqueóloga de la Universidad de Staffordshire, “Sylt fue un lugar de sufrimiento indescriptible. Los prisioneros, muchos de ellos judíos y trabajadores forzados, fueron sometidos a palizas, hambre y ejecuciones”. Sturdy Colls, cuya investigación fue publicada en la revista Antiquity, explica que los nazis aprovecharon la ocupación de las Islas del Canal para establecer campos que operaban al margen de la atención internacional. Los testimonios de sobrevivientes, como el de Francisco Font, un republicano español que trabajó cerca de Sylt, describen escenas de horror: “Vi a un hombre colgado en la puerta principal, un recordatorio constante de la crueldad nazi”.

La pregunta que surge de estas revelaciones es cómo pudieron permanecer ocultas durante tanto tiempo. Parte de la respuesta radica en la desinformación deliberada y el encubrimiento. Los nazis clasificaron los campos de exterminio como “secreto de Estado”, y en América, los gobiernos locales tenían incentivos para minimizar su colaboración con el Tercer Reich. En muchos casos, los registros fueron destruidos o clasificados, y los sobrevivientes, traumatizados, rara vez hablaban de sus experiencias. Además, la atención mundial se centró en los horrores de Europa, dejando en la penumbra los crímenes cometidos en otras partes del mundo.

Otro factor crucial fue la complicidad de ciertas élites locales. En Argentina, por ejemplo, la llegada de criminales nazis tras la guerra, como Adolf Eichmann, fue facilitada por redes que operaban con el conocimiento de las autoridades. “El silencio fue comprado con influencias y favores”, sostiene Goñi, quien ha investigado durante décadas los vínculos entre Argentina y el nazismo. Esta complicidad permitió que los crímenes en América permanecieran en la oscuridad, mientras el mundo procesaba las atrocidades de Auschwitz y Dachau.

En México, aunque no se han encontrado pruebas concluyentes de campos de exterminio, existieron centros de detención para ciudadanos de origen alemán y japonés, muchos de los cuales fueron acusados injustamente de espionaje. El historiador mexicano Juan Alberto Cedillo, autor de Los nazis en México, señala que “la comunidad alemana en México tenía fuertes lazos con el régimen nazi, y algunos de sus miembros participaron en actividades de propaganda y vigilancia”. Aunque estos centros no alcanzaron el nivel de brutalidad de los campos europeos, reflejan cómo la ideología nazi se extendió más allá de las fronteras de Europa.

La liberación de los campos europeos por las fuerzas aliadas en 1945 marcó un punto de inflexión en la comprensión del Holocausto, pero los campos en América permanecieron en gran medida ignorados. Los sobrevivientes de estos lugares, como los de Sylt, enfrentaron un mundo que no estaba preparado para escuchar sus historias. “Nadie quería saber lo que habíamos vivido. Era como si el horror solo pudiera existir en Europa”, relata un sobreviviente anónimo citado en el libro de Sturdy Colls. Este silencio colectivo contribuyó a que estos crímenes quedaran sepultados en la memoria histórica.

Hoy, gracias al trabajo de arqueólogos, historiadores y sobrevivientes, este oscuro capítulo comienza a salir a la luz. La labor de figuras como Sturdy Colls y Goñi ha sido fundamental para desenterrar la verdad. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. En Alderney, por ejemplo, las autoridades locales han resistido los esfuerzos por excavar posibles fosas comunes, temiendo que las revelaciones afecten la imagen de la isla. “La memoria del Holocausto no debe limitarse a Europa. Es una historia global que nos obliga a enfrentar verdades incómodas”, afirma Sturdy Colls.

El impacto de estas revelaciones trasciende la historia académica. En un mundo donde el antisemitismo y el extremismo siguen presentes, los campos de muerte en América sirven como un recordatorio de la fragilidad de los derechos humanos. Como dijo Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, “La herida no se puede curar. Se prolonga en el tiempo”. Las historias de los campos en América, aunque menos conocidas, son parte de esa herida colectiva que aún sangra.

Este relato no busca solo desenterrar el pasado, sino también inspirar una reflexión sobre el presente. La memoria de los horrores nazis, ya sea en Europa o en América, nos desafía a permanecer vigilantes ante el odio y la intolerancia. Al compartir estas historias, no solo honramos a las víctimas, sino que también fortalecemos nuestro compromiso con un futuro donde tales atrocidades no se repitan. El oscuro secreto de los campos de muerte alemanes en América, oculto durante siglos, es una verdad que ya no puede ser ignorada.