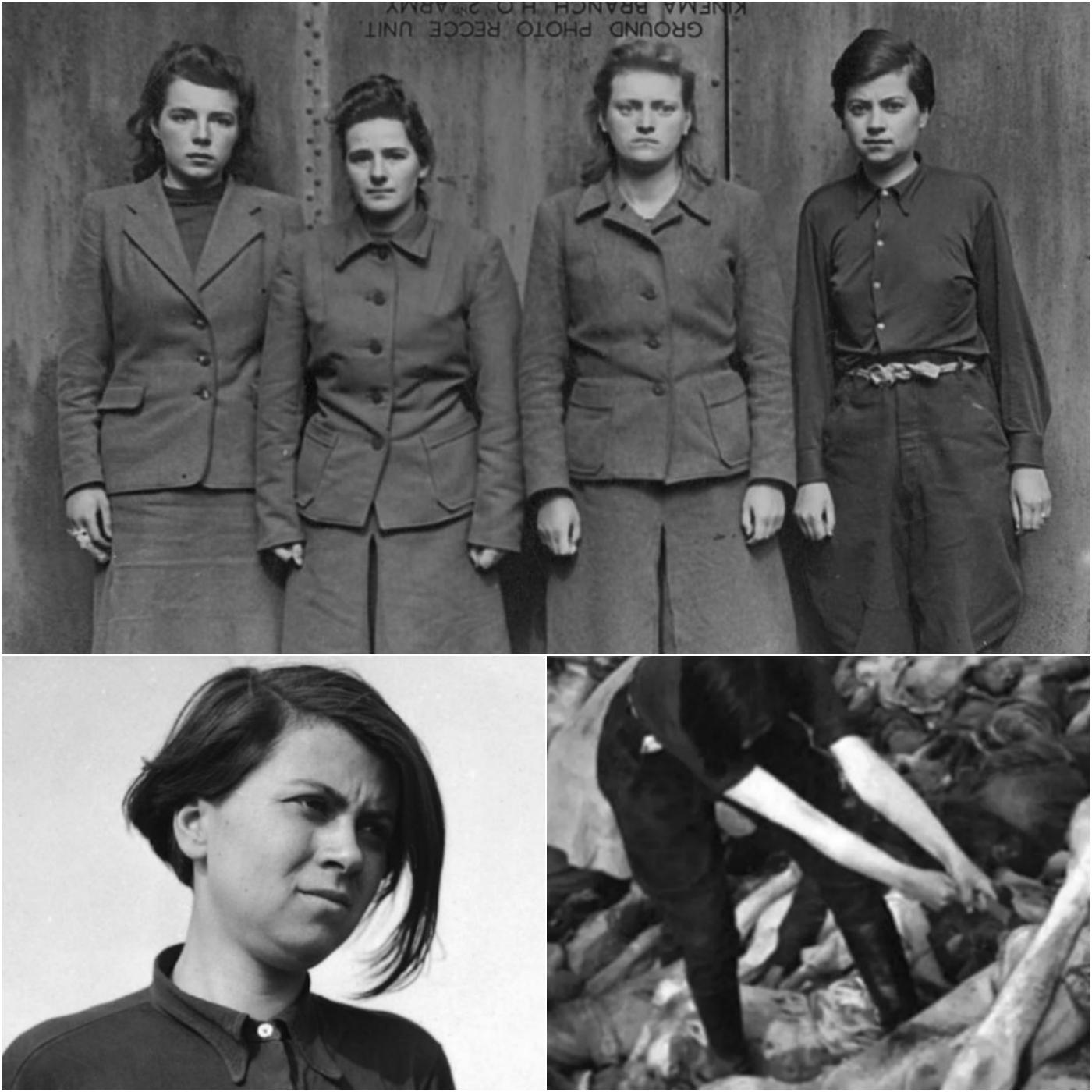

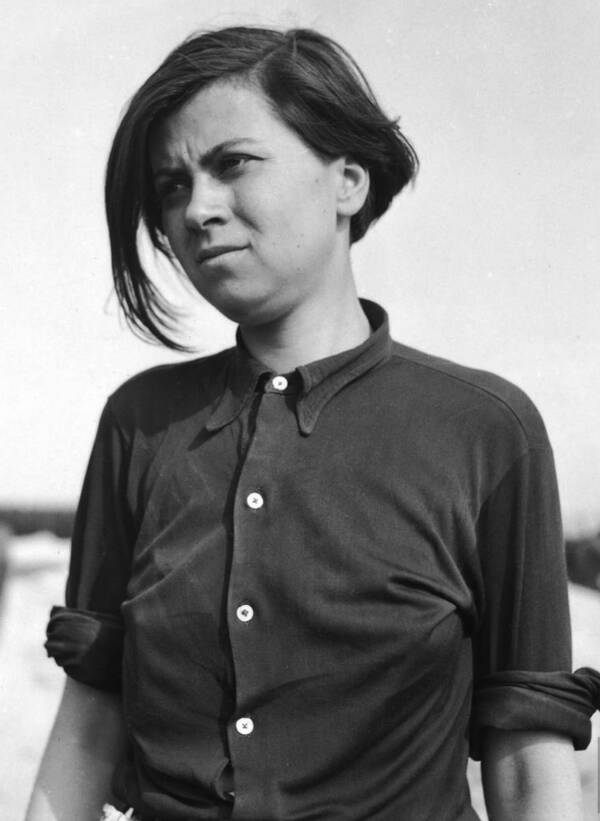

In den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs schlüpfte eine junge Frau in die schaurige SS-Uniform und übernahm eine Rolle, die ihren Namen in die Annalen der Schande eintragen sollte. Anneliese Kohlmann, eine scheinbar unscheinbare Straßenbahnfahrerin, verwandelte sich in eine der rücksichtslosesten Wächterinnen des Nazi-Regimes. Ihre kurze, aber brutale Zeit in den Konzentrationslagern offenbarte eine Grausamkeit, die selbst diejenigen schockierte, die an die Schrecken des Holocaust gewöhnt waren. Kohlmanns Geschichte, die manche Häftlinge „Bubi“ nannten, ist eine verstörende Mischung aus Wildheit, Manipulation und einem flüchtigen, perversen Mitgefühl, das das Leid ihrer Opfer nur noch vergrößerte.

Vom Zivilisten zum SS-Vollstrecker

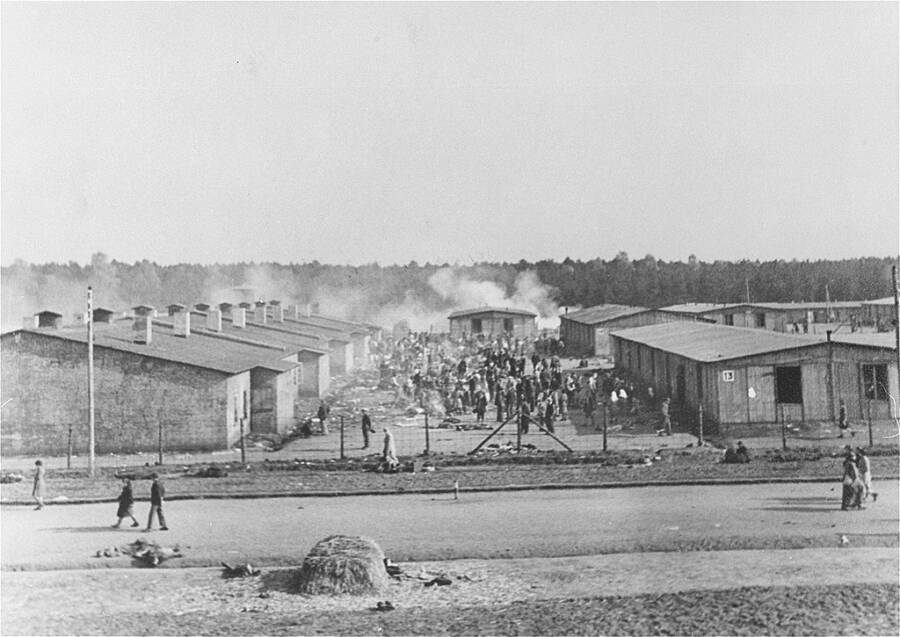

Anneliese Kohlmann wurde in den turbulenten frühen Jahren des Nazi-Regimes geboren und trat 1940 mit nur 19 Jahren der NSDAP bei. Vier Jahre lang lebte sie ein ruhiges Leben und arbeitete als Straßenbahnfahrerin in Deutschland. Doch im November 1944 nahm ihr Weg eine düstere Wendung, als sie in die SS-Frauenhilfsorganisation eingezogen wurde. Nach nur einer Woche Ausbildung, in der sie angewiesen wurde, Gefangene mit unerbittlicher Härte zu behandeln, wurde Kohlmann im Außenlager Neugraben des berüchtigten Konzentrationslagers Neuengamme entführt.

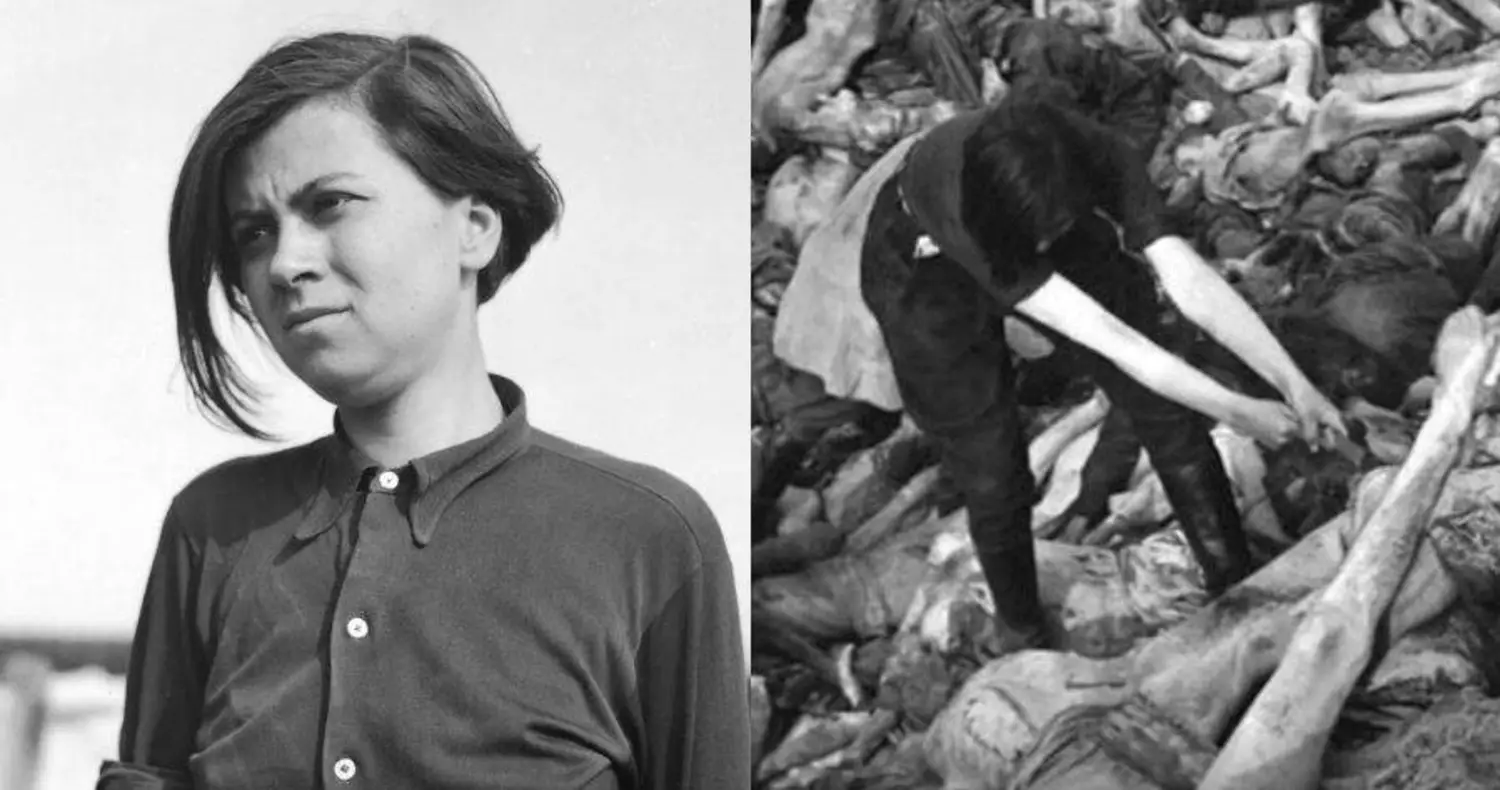

Als Lageraufseherin erwarb sich Kohlmann schnell den Ruf ihrer Grausamkeit. Sie beaufsichtigte Frauen, die unter zermürbenden Bedingungen Panzergräben ausheben mussten, und war eine von fünf Wachen, die von den Häftlingen wegen ihrer extremen Grausamkeit angegriffen wurden. Ihr Handeln war nicht einfach das eines Rädchens im Nazi-System; es waren die bewussten Entscheidungen einer Frau, die ihre Macht mit erschreckendem Eifer ausübte.

Eine Schreckensherrschaft

Kohlmanns Zeit in Neugraben und später im Sklavenlaborlager Tiefstack war geprägt von Akten schockierender Brutalität. Zeugen seines Prozesses im Jahr 1946 schilderten grausame Szenen: Kohlmann peitschte Frauen aus, bis ihre Hände und Münder bluteten, schlug eine schwangere Gefangene, bis ihr Gesicht tagelang geschwollen war, und verurteilte eine andere zu 30 Stockschlägen, weil sie ein Stück Brot gestohlen hatte. Ältere Frauen bekamen seinen Zorn am stärksten zu spüren und erlitten oft die brutalsten Schläge. Ihre Arme waren von seinen unerbittlichen Schlägen verletzt und geschwollen.

Doch inmitten dieser Grausamkeit zeigte Kohlmann eine beunruhigende Zwiespältigkeit. Jüngere Gefangene, insbesondere solche, die er attraktiv fand, wurden gelegentlich bevorzugt behandelt: mit fremdartigem Essen, kurzen Reaktionen nach der Geburt oder sogar Momenten scheinbarer Freundlichkeit. Doch dies war kein Akt der Barmherzigkeit. Kohlmanns „Mitgefühl“ war ein Werkzeug der Manipulation, oft verbunden mit seinen eigenen Wünschen, da er seine Autorität ausnutzte, um unangemessene Beziehungen zu bestimmten Häftlingen aufzubauen.

Eine verdrehte Angelegenheit

Zu den erschreckendsten Aspekten von Kohlmanns Geschichte gehört seine Beziehung zu einer jüdischen Häftling namens Helene Sommer. Zeugen beschrieben, wie Kohlmann, den manche Häftlinge „Bubi“ nannten, eine Obsession für Sommer entwickelte, eine junge Frau aus Neugraben und Tiefstack. Die beiden wurden beim Austausch von „Zärtlichkeiten“ beobachtet, und Kohlmann verbrachte Berichten zufolge Nächte in Sommers Baracke und verließ sie im Morgengrauen. Für Sommer, deren Mutter ebenfalls inhaftiert war, bedeutete das Nachgeben auf Kohlmanns Avancen wahrscheinlich das Überleben – nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Angehörigen.

Diese Dynamik war nicht nur in den Lagern zu beobachten. Sexuelle Ausbeutung durch Wächterinnen und Wächter war eine grausame Realität des Holocaust. Gefangene wurden im Austausch für Nahrung, Medikamente oder Schutz zu solchen Beziehungen gezwungen. Die damals erst 14-jährige Überlebende Fini Patay erinnerte sich später an den Zwang: „Ich wollte nicht mit ihr gehen, wissen Sie, aber sie hat ihn angewendet.“ Kohlmanns Fixierung auf Sommer ging über die Lagerzeit hinaus; er sprach sogar davon, nach dem Krieg mit ihr nach Prag zu ziehen – ein wahnhafter Plan, der seinen Glauben an die Flucht vor der Verantwortung offenbarte.

Ein verzweifelter Versuch, die Freiheit zu erlangen

Als das Dritte Reich im April 1945 zusammenbrach, wurden Kohlmanns Aktionen immer verzweifelter. Sie wurde mit dem Transport von Gefangenen von Tiefstack nach Bergen-Belsen beauftragt und bat darum, bleiben zu dürfen, um mit ihrer „Cousine“ Sommer zu sprechen. Als der Lagerkommandant dies ablehnte, floh Kohlmann nach Hamburg, radelte zehn Stunden nach Bergen-Belsen und verkleidete sich als Gefangene in einer gestreiften Uniform. Ihr Plan war kühn: Sie wollte sich unter die Häftlinge mischen, Sommer finden und nach Prag fliehen, um der Justiz zu entgehen.

Nach der Befreiung Bergen-Belsens durch britische Truppen am 15. April 1945 versteckte sich Kohlmann zwei Tage lang unter den Gefangenen. Doch ihre List flog auf, als die Überlebenden, hin- und hergerissen zwischen ihrer gelegentlichen Freundlichkeit und ihrer unbestreitbaren Grausamkeit, sie verrieten. „Sie hat uns gut behandelt, aber sie war eine SS-Frau“, erinnerte sich Věra Fuchsová, eine tschechisch-jüdische Überlebende. „Was also tun mit ihr?“

Eine Verhöhnung der Gerechtigkeit

Kohlmanns Prozess im Juni 1946 enthüllte das Ausmaß ihrer Verbrechen. Zeugen bezeugten ihre unerbittlichen Misshandlungen, gestützt durch Lagerakten, die ein belastendes Bild zeichneten. Kohlmanns Verteidigung war schwach: Sie behauptete, ihre Schläge hätten dazu dienen sollen, härtere Strafen durch die männlichen Kommandanten zu vermeiden, und betonte ihre „Freundlichkeit“, indem sie ihr etwas zusätzliches Essen gab. Ihre Mutter sagte aus, Kohlmann sei während ihrer Zeit als Wache depressiv gewesen und stellte sie als widerwillige Teilnehmerin der Nazi-Maschinerie dar.

Trotz erdrückender Beweislage verurteilte das Militärgericht Kohlmann nur zu zwei Jahren Gefängnis – eine Strafe, die angesichts des Leids, das er verursacht hatte, verblasste. Nachdem er seine Haftstrafe verbüßt hatte, kam er am Tag des Prozessendes frei. Die Milde seines Urteils ist ein deutliches Beispiel für die inkonsistente Justiz, die vielen Nazi-Tätern zuteilwurde.

Ein Erbe der Schande

Nach ihrer Freilassung geriet Kohlmann in Vergessenheit. Sie zog 1965 nach Westberlin und lebte dort bis zu ihrem Tod am 17. September 1977 im Alter von 56 Jahren zurückgezogen. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass sie jemals Reue für ihre Taten gezeigt hätte. Ihre Geschichte tauchte 2013 mit der Premiere von „ Beneath the Skin“ wieder auf , einem Stück von Yonatan Calderon, das von ihrer Beziehung zu Sommer inspiriert ist und sie als Wache namens Charlotte darstellt, die in eine verbotene Affäre verstrickt ist.

Anneliese Kohlmanns kurze, aber brutale Karriere als SS-Wachfrau ist ein erschreckendes Zeugnis menschlicher Grausamkeit. Bekannt als „Monster im Rock“, übte sie ihre Autorität mit brutaler Präzision aus und hinterließ eine Spur des Leids. Ihre Geschichte ist nicht nur eine Geschichte individueller Bösartigkeit, sondern auch eine eindringliche Erinnerung an die Systeme, die solche Gräueltaten ermöglichten, und an das Versagen der Justiz, das ihr ihre Freiheit ermöglichte.