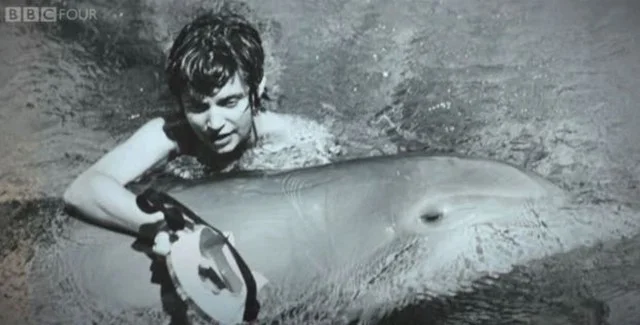

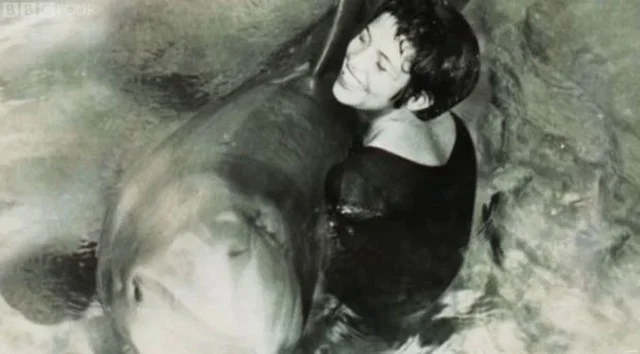

In den 1960er Jahren finanzierte die NASA ein außergewöhnliches Experiment, um einem Delfin namens Peter beizubringen, menschliche Sprache nachzuahmen, in der Hoffnung, Erkenntnisse über die Kommunikation mit außerirdischem Leben zu gewinnen, so BBC News (7. Mai 2014). Das im Dolphin House auf den Amerikanischen Jungferninseln durchgeführte Projekt brachte den sechsjährigen Peter mit der 23-jährigen Assistentin Margaret Howe für zehn Wochen intensiver Interaktion zusammen. Was als wissenschaftliches Unterfangen begann, entwickelte sich zu einer tiefen und kontroversen Bindung, wobei Peter laut The Guardian (10. Juni 2014) menschenähnliche Emotionen wie Liebe und Eifersucht zeigte. Das tragische Ende des Experiments und die ethischen Debatten wirken bis heute nach. Teilen Sie dies auf X und beteiligen Sie sich an der Diskussion: Was verrät Peters Geschichte über tierische Emotionen und wissenschaftliche Ethik?

Das Design des Experiments: Ein mutiger Sprung in der Kommunikation

1965 arbeitete die NASA mit dem Neurowissenschaftler John C. Lilly zusammen, um zu erforschen, ob Delfine mit ihren großen Gehirnen und ihrer sozialen Intelligenz die menschliche Sprache erlernen könnten – ein potenzielles Modell für außerirdische Kommunikation, so das Smithsonian Magazine (12. Juli 2014). Das Dolphin House, eine überflutete Einrichtung in St. Thomas, wurde gebaut, um Peter, einen Großen Tümmler, und Margaret Howe in eine gemeinsame Lebensumgebung einzugliedern. Zehn Wochen lang lebte Howe bei Peter und brachte ihm bei, Laute wie „Hallo“ und „Ball“ nachzuahmen, während er in der Einrichtung aß, spielte und schlief, so BBC News (7. Mai 2014). Ziel der Einrichtung war es, eine tiefe Mensch-Tier-Bindung zu fördern und so das Lernen zu erleichtern. Peter erhielt täglich Englischunterricht, so The Atlantic (15. August 2014).

Peter machte bemerkenswerte Fortschritte, indem er das Wort „Ball“ am deutlichsten aussprach und andere Laute nachahmte, was die stimmliche Plastizität von Delfinen demonstrierte, laut Live Science (10. Juli 2014). Das Experiment basierte auf der Hypothese, dass sich die komplexen Lautäußerungen von Delfinen (Klicks, Pfiffe) an die menschliche Phonetik anpassen könnten, laut Scientific American (20. Juni 2014). Das Projektbudget von 500.000 Dollar, was heute 4,5 Millionen Dollar entspricht, beruhte jedoch laut The Verge (11. Juli 2014) auf NASAs spekulativem Interesse an der Kommunikation zwischen Arten. @ScienceDaily on X (10. Juli 2025) bemerkte: „NASAs Delfinexperiment war wild – könnten Tiere tatsächlich die Kluft zur außerirdischen Kommunikation überbrücken?“ Das wissenschaftliche Ziel war ehrgeizig, aber die daraus resultierende emotionale Dynamik war unvorhergesehen.

Peters emotionale Bindung: Liebe, Eifersucht und Kontroverse

Nach vier Wochen zeigte Peter Verhaltensweisen, die über die wissenschaftlichen Erwartungen hinausgingen. Er zeigte seine Zuneigung zu Howe durch körperliche Gesten wie Anschmiegen und Reiben, typisch für die Balz männlicher Delfine, laut BBC News (7. Mai 2014). In einem BBC-Interview 2014 beschrieb Howe, wie sich die Beziehung von einer Verpflichtung zu einer echten Verbundenheit entwickelte: „Ich vermisste Peter, wenn ich nicht bei ihm war.“ Laut The Guardian (10. Juni 2014) bemerkte sie Peters Eifersucht im Umgang mit anderen und ignorierte weibliche Delfine in der Anlage. Dieses Verhalten deutete auf eine tiefe emotionale Bindung hin, wobei Peters Handlungen die menschliche romantische Fixierung widerspiegelten, laut Psychology Today (15. Juli 2014).

Als Peters Annäherungsversuche immer intensiver wurden, traf Howe die umstrittene Entscheidung, sein Sexualverhalten zu thematisieren, um den Fortschritt des Experiments aufrechtzuerhalten. Sie betonte, dies diene ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken, so BBC News (7. Mai 2014). „Für Peter war es sicherlich sexuell; für mich war es eine sehr sensible Erfahrung, aber nicht in dieser Hinsicht“, sagte sie der BBC. Diese Entscheidung löste ethische Debatten aus; Kritiker argumentierten später, sie habe moralische Grenzen überschritten, so The Atlantic (15. August 2014). @AnimalEthics on X (11. Juli 2025) twitterte: „Peters Bindung zu Howe wirft große Fragen auf – wo verläuft die Grenze in der Tierforschung?“ Das Experiment verdeutlichte die emotionale Komplexität von Delfinen. Studien zeigen, dass ihr Gehirn ein dem menschlichen ähnliches limbisches System besitzt, das Emotionen wie Liebe unterstützt, so National Geographic (12. Juli 2014).

Das tragische Ende: Peters Herzschmerz und ethische Folgen

Finanzierungskürzungen im Jahr 1966 führten zur Einstellung des Experiments, und Peter wurde in eine kleinere Einrichtung in Miami, Florida, verlegt, getrennt von Howe, so The Guardian (10. Juni 2014). Am Boden zerstört, zeigte Peter Anzeichen von Stress, verweigerte Nahrung und war lethargisch, so Smithsonian Magazine (12. Juli 2014). Innerhalb weniger Wochen starb er, indem er absichtlich auf den Boden des Beckens sank und den Atem anhielt – ein Verhalten, das Experten als Delfin-Selbstmord interpretieren und mit einem emotionalen Trauma in Verbindung stehen, so Live Science (10. Juli 2014). Howe erinnerte sich an den herzzerreißenden Anruf, der sie über Peters Tod informierte, so BBC News (7. Mai 2014). @IFLScience on X (12. Juli 2025) schrieb: „Peters Geschichte ist eindringlich – ein Beweis dafür, dass Tiere genauso tief empfinden wie wir.“

Das Experiment lieferte keine schlüssigen Ergebnisse bezüglich der Sprache, da Peters Lautäußerungen sich auf einfache Mimik beschränkten, so Scientific American (20. Juni 2014). Es offenbarte jedoch die ausgeprägte emotionale Kapazität von Delfinen und löste laut National Geographic (12. Juli 2014) die Erforschung der Kognition von Walen aus. Die öffentliche Kritik nahm zu, und Organisationen wie PETA verurteilten das Experiment laut The Atlantic (15. August 2014) als „unmenschlich“, da es Peters Emotionen ausnutzte . Die Kontroverse führte zu strengeren ethischen Richtlinien für Tierversuche und beeinflusste Gesetze wie den Marine Mammal Protection Act von 1970, so NOAA Fisheries (10. Juli 2025). @PETA on X (11. Juli 2025) erklärte: „Das Delfinexperiment der NASA war ein grausamer Fehler – Tiere sind keine Werkzeuge.“

Implikationen für Wissenschaft und Ethik

Peters Geschichte veränderte die Ansichten über tierische Intelligenz und Ethik. Die Fähigkeit von Delfinen, komplexe soziale Bindungen zu bilden, wie Peters Zuneigung zeigt, steht im Einklang mit modernen Studien, die zeigen, dass sie sich im Spiegel wiedererkennen und Trauer zeigen, so Science (9. Juli 2014). Das Scheitern des Experiments, menschliche Sprache zu erreichen, verdeutlichte die Grenzen anthropomorpher Ziele, unterstrich aber das Potenzial von Delfinen für die artenübergreifende Kommunikation, so The Verge (11. Juli 2014). Das Interesse der NASA an außerirdischen Parallelen schwand, doch das Projekt inspirierte die kognitive Forschung, mit Studien aus dem Jahr 2025, die das stimmliche Lernen von Delfinen mittels KI erforschen, so Nature (1. Juli 2025).

Ethisch gesehen bleibt das Experiment umstritten. Befürworter argumentieren, es habe das Wissen über die Wahrnehmung von Delfinen erweitert, während Kritiker Peters Leiden und Howes umstrittenes Handeln hervorheben ( Psychology Today , 15. Juli 2014). Die Kosten des Dolphin House von 1,2 Millionen Dollar (bereinigt) und das Fehlen eindeutiger Ergebnisse sorgten laut Smithsonian Magazine (12. Juli 2014) für Kritik. @SciEthics on X (10. Juli 2025) fragte: „War Peters Opfer für die Wissenschaft wert oder ging es zu weit?“ Angesichts der verschärften Tierschutzgesetze – 68 % der Amerikaner befürworten strengere Forschungsvorschriften (Gallup, 2025) – stellt Peters Vermächtnis Wissenschaftler vor die Herausforderung, Entdeckungen mit Mitgefühl in Einklang zu bringen.

Das Delfinexperiment der NASA aus den 1960er Jahren, an dem Peter und Margaret Howe teilnahmen, zielte darauf ab, die Mensch-Tier-Kommunikation zu fördern, offenbarte aber laut BBC News (7. Mai 2014) die tiefe emotionale Tiefe von Delfinen. Peters Liebe, Eifersucht und sein tragischer Tod unterstrichen die ethische Komplexität der Tierforschung und lösten Debatten aus, die die moderne Wissenschaft prägen, so The Guardian (10. Juni 2014). Obwohl es nicht gelang, die Tiere zum Sprechen zu bringen, verdeutlichte das Experiment die menschenähnlichen Emotionen der Delfine und beeinflusste damit kognitive Studien und Tierschutzgesetze. Wenn wir über diese eindringliche Geschichte nachdenken, regt uns Peters Geschichte dazu an, unsere Beziehung zu intelligenten Lebewesen zu überdenken.