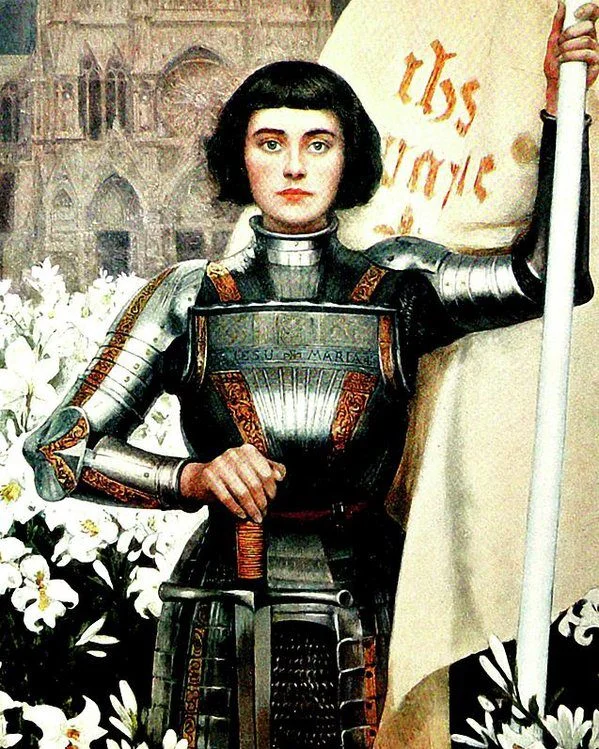

Am 30. Mai 1431 wurde Jeanne d’Arc, ein 19-jähriges Bauernmädchen, im französischen Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihr wurde Ketzerei, Hexerei und Missachtung des göttlichen Gesetzes durch ihre männliche Verkleidung vorgeworfen. Ihre Hinrichtung löschte ihr Vermächtnis nicht aus, sondern machte sie laut The Guardian (30. Mai 2021) als französische Nationalheldin während des Hundertjährigen Krieges unsterblich. Jeanne behauptete, göttliche Visionen von Heiligen gehabt zu haben, die sie drängten, Karl VII. bei der Krönung zu unterstützen, und führte Frankreich zu wichtigen Siegen, darunter die Befreiung von Orléans, bevor sie von pro-englischen Truppen gefangen genommen und vor Gericht gestellt wurde. Ihre Geschichte, ausführlich beschrieben in Helen Castors „ Joan of Arc: A History“ (2015) und Daniel Hobbins’ „The Trial of Joan of Arc“ (2005), faszinierte das mittelalterliche Europa und wirkt bis heute nach. Diese Analyse untersucht Joans außergewöhnliche Reise, den politisch aufgeladenen Prozess, der zu ihrer Verurteilung führte, und ihr bleibendes Vermächtnis, das darauf angelegt ist, leidenschaftliche Diskussionen unter Geschichtsinteressierten auf Plattformen wie Facebook zu entfachen.

Johannas göttliche Mission und militärische Triumphe

Johanna, eine ungebildete Bäuerin, wurde um 1412 in Domrémy, einem kleinen französischen Dorf, geboren. Laut History.com (20. Juli 2025) behauptete sie im Alter von 13 Jahren, Stimmen des Heiligen Michael, der Heiligen Katharina von Alexandria und der Heiligen Margareta von Antiochia gehört zu haben, die sie beauftragt hätten, die Krönung Karls VII. während des Hundertjährigen Krieges sicherzustellen . Sie widersetzte sich gesellschaftlichen Normen, die Frauen vom Kampf ausschlossen, und überredete Karl 1429, sie kämpfen zu lassen. Aus praktischen Gründen und aus Sicherheitsgründen trug sie männliche Kleidung. Johannas berühmteste Leistung an der Spitze der französischen Armee war die Aufhebung der Belagerung von Orléans im Mai 1429 – ein Wendepunkt, der die französische Moral stärkte, laut BBC History (Juni 2021). Ihre Siege bei Patay und Troyes ebneten den Weg für die Krönung Karls VII. in Reims am 17. Juli 1429.

Johannas Charisma und unerschütterlicher Glaube machten sie zur Legende. Zeitgenössische Berichte würdigten laut Castor (2015) ihre Fähigkeit, Truppen zu inspirieren. X-Posts spiegeln die heutige Faszination wider: „Johanna war eine von Gott geleitete Kriegerin im Teenageralter – episch!“ Doch ihre Misserfolge, wie die erfolglose Belagerung von Paris 1429, offenbarten ihre strategischen Grenzen. Am 23. Mai 1430 wurde sie von burgundischen Truppen gefangen genommen und an die Engländer verkauft. Johanna wurde laut Hobbins (2005) einem Prozess ausgesetzt, der ihre und Karls VII. Legitimität in Misskredit bringen sollte. In den sozialen Medien wird ihre Rolle diskutiert: „Sie hat den Krieg gewendet!“ vs. „Ihre Visionen waren nur Hype.“

Der Prozess: Ein politisches und religiöses Spektakel

Der Prozess gegen Johanna, der am 9. Januar 1431 in Rouen begann, löste weltweite Sensation aus. Daniel Hobbins beschrieb ihn als beispiellos in seiner Wirkung im mittelalterlichen Europa. Unter dem Vorsitz von Bischof Pierre Cauchon, einem pro-englischen Geistlichen, wurde Johanna laut „ Der Prozess gegen Johanna von Orléans “ (2005) der Ketzerei, Hexerei und des Verstoßes gegen Gottes Gebot durch Cross-Dressing beschuldigt. Die von Castor zitierten Gerichtsakten verurteilten sie wegen „Überschreitung der Sittsamkeit“ und „arroganter“ Behauptung göttlicher Visionen, die Frankreich begünstigten und so den englischen Anspruch auf den französischen Thron untergruben. Johanna wurde sechs öffentlichen und neun privaten Verhören unterzogen, wobei sich die Zwölf Anklagepunkte auf ihre männliche Kleidung und ihre göttlichen Stimmen konzentrierten, wie aus den Archiven der St. Mary’s University hervorgeht .

Johanna verteidigte ihr Cross-Dressing mit praktischen Gründen: „Es ist anständiger, unter Männern Männerkleidung zu tragen“, argumentierte sie und verwies auf Schikanen durch englische Wachen, als sie als Frau verkleidet war, wie aus den Prozessprotokollen hervorgeht. Ihr Beharren auf der göttlichen Natur ihrer Visionen – Gott stehe auf der Seite Frankreichs – besiegelte ihr Schicksal, da es die Autorität der Kirche und die Legitimität Englands in Frage stellte. Hobbins weist auf das politische Motiv des Prozesses hin: Johanna als Betrügerin oder Besessene zu entlarven, würde Karl VII. delegitimieren. Facebook-Diskussionen verdeutlichen die Ungerechtigkeit: „Der Prozess war manipuliert, um sie zu vernichten!“ vs. „Sie war leichtsinnig, Gottes Gunst in Anspruch zu nehmen.“

Am 24. Mai 1431 unterzeichnete Johanna einen Widerruf, um dem Tod zu entgehen. Sie erklärte sich bereit, Frauenkleidung zu tragen. Tage später nahm sie jedoch wieder Männerkleidung an und behauptete, ihre Stimmen seien zurückgekehrt. Sie wurde zur rückfälligen Ketzerin erklärt und von 27 Richtern zum Tode verurteilt. Sie bezeichneten sie laut Hobbins’ Übersetzung als „anmaßend, abergläubig und falsche Prophetin“. Am 30. Mai 1431 wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt – ihre Hinrichtung war ein grausames Spektakel, das den französischen Widerstand abschrecken sollte.

Vermächtnis und Heiligung

Johannas Tod beendete ihren Einfluss nicht. Der Hundertjährige Krieg dauerte bis 1453, und Frankreich vertrieb schließlich die Engländer. 1450 ordnete Karl VII. eine Wiederaufnahme des Verfahrens an, die Johannas Verurteilung von 1456 aufhob und sie laut History Today (Juli 2025) für unschuldig erklärte. Ihre Legende wuchs, genährt durch Chroniken wie die von Johannes Nider, die ihre „wundersamen“ Taten bewunderten. 1909 sprach Papst Pius X. sie in Notre-Dame de Paris selig, und 1920 sprach Papst Benedikt XV. sie als Heilige Johanna heilig und festigte damit ihren Status als Symbol französischer Widerstandsfähigkeit und Glaubens, laut Vatican News (Mai 2020).

Johannas Geschichte hallt über Jahrhunderte nach und inspiriert Kunst, Literatur und moderne feministische Bewegungen. Ihr Widerstand gegen Geschlechternormen – sie kämpfte als Soldatin in einer Männerwelt – weist Parallelen zu Figuren wie Kira Baschkirowa auf, die sich laut Russia Beyond (7. Oktober 2021) verkleidet im Ersten Weltkrieg kämpfte. X-Nutzer feiern sie: „Johanna war eine feministische Ikone, bevor es so etwas gab!“ Andere kritisieren: „Ihre Visionen waren psychisch krank, nicht göttlich.“ Der politische Charakter ihres Prozesses, so Hobbins, spiegelt moderne Debatten über Gerechtigkeit und Macht wider und macht sie zu einer zeitlosen Figur.

Kulturelle und soziale Medienauswirkungen

Die Geschichte von Jeanne d’Arc ist in den sozialen Medien allgegenwärtig und verbindet Geschichte, Glauben und Rebellion. Facebook-Gruppen wie „Medieval History Enthusiasts“ teilen ihre Geschichte begeistert und posten: „Jeanne führte mit 19 Armeen an – unfassbar!“ und „Die Kirche hat sie für die Politik verraten.“ Ihr Bild, verewigt in Jules Bastien-Lepages Gemälde ihrer göttlichen Visionen, löst laut Metropolitan Museum of Art virales Engagement aus . Die Mischung aus Mystik, Mut und Tragik der Erzählung fesselt und führt zu heftigen Debatten: „Sie war eine Heilige, von Gott geleitet!“ vs. „Der Prozess war eine Farce, aber ihre Visionen waren fragwürdig.“

Ihre Geschichte heizt Diskussionen über Frauen in Führungspositionen und den Preis des Missachtens von Normen an. Beiträge vergleichen sie mit modernen Persönlichkeiten wie Greta Thunberg und bemerken: „Junge Frauen verändern Geschichte – Joan hat damit angefangen!“ Die Parallelen des Prozesses zur modernen Cancel Culture oder politischen Hexenjagd halten sie aktuell, mit Kommentaren wie „Joan wurde gecancelt, weil sie zu mächtig war“. Ihre Heiligsprechung verleiht ihr zusätzliche Ehrfurcht und macht sie zu einem perfekten Thema für die Facebook-Geschichte und feministische Communities.

Historische und moderne Relevanz

Johannas Prozess, eine Mischung aus religiösem Dogma und politischem Taktieren, spiegelt laut The Atlantic (Juli 2025) den zeitgenössischen Kampf um Wahrheit und Macht wider. Ihre Verurteilung als Ketzerin, weil sie göttliche Gunst in Anspruch nahm, spiegelt die damalige Angst vor weiblicher Handlungsfähigkeit wider – ein Thema, das auch in modernen Debatten um Geschlechtergleichstellung aufgreift. Anders als Kira Baschkirowa, deren verdeckter Dienst im Ersten Weltkrieg einem öffentlichen Prozess entging, machte Johannas Ruhm sie laut Russia Beyond (7. Oktober 2021) zur Zielscheibe. Ihre Rehabilitierung im Jahr 1456 nimmt moderne Entlastungen vorweg, wie sie etwa für zu Unrecht verurteilte Aktivisten gelten.

Ihr Vermächtnis ist in der französischen Nationalidentität und der globalen Kultur lebendig geblieben, laut France 24 (Mai 2021) mit Statuen und Festen zu Ehren ihrer Person. Ihre Geschichte fordert uns heraus, Autoritäten zu hinterfragen und Überzeugungen zu entwickeln, was auch bei den heutigen Jugendbewegungen Anklang findet. Wie Hobbins anmerkt, ging es in ihrem Prozess weniger um Ketzerei als vielmehr darum, eine Bedrohung der englischen Herrschaft zum Schweigen zu bringen – eine Erinnerung daran, wie Macht die Gerechtigkeit verzerrt.

Die Hinrichtung Jeanne d’Arcs am 30. Mai 1431 machte aus einem Bauernmädchen eine Märtyrerin und ein Symbol des französischen Widerstands, wie Castor und Hobbins detailliert beschreiben. Ihre göttlichen Visionen, militärischen Triumphe wie in Orléans und ihr politisch brisanter Prozess zeigen eine Frau, die Geschlechternormen trotzte und Geschichte schrieb. Von der Führung von Armeen mit 17 bis hin zu einem manipulierten Prozess mit 19 Jahren – Jeannes Mut fesselt und löst Debatten über Glauben, Gerechtigkeit und Macht aus. Für Facebook-Nutzer verbindet ihre Geschichte mittelalterliches Drama, feministischen Widerstand und zeitlosen Heldenmut und regt Diskussionen über Wahrheit versus Politik an. Jeanne, die 1920 heiliggesprochen wurde, bleibt ein Leuchtfeuer der Überzeugung und beweist, dass selbst nach dem Tod die Stimme einer jungen Frau über Jahrhunderte hinweg nachhallen und Generationen inspirieren kann, für ihren Glauben zu kämpfen.